築30年のマンションは価格や立地などの魅力がある一方で、老朽化や耐震性に不安を感じる方も少なくありません。

この記事では、築30年のマンションは「買っても大丈夫なのか?」不安な方のために、築30年マンションのメリット・デメリットや、物件選びのポイントについて解説します。中古マンション購入を検討中の方は、ぜひ参考になさってくださいね。

目次

築30年のマンションはあと何年住めるか

中古マンションを探している場合、築年数が経っているほど、あと何年住めるのか、不安になる人も多いのではないでしょうか。ここでは、建物の寿命を左右するポイントや検討時点でチェックすべき点について詳しく解説していきます。

建物の寿命は「管理状態」で決まる

「マンションの耐用年数は47年」とよく言われますが、これはじつは税法上の定めであり、実際の寿命とは関係ありません。同じ税法で、木造住宅の耐用年数は22年と定められていますが、実際は22年で住めなくなるわけではないところからもわかりますね。

では「実際の寿命はどのくらいなのか?」というと、管理状態によって左右されます。

国土交通省「中古住宅流通促進・活用に関する研究会」報告書(平成25年)によると、「RC造建築の寿命は117年」「マンションの寿命は120年で、メンテンナンスにより150年まで延命できる」という研究結果が出ています。

法定耐用年数がこれより短く規定されているのは、高度経済成長期に普及したRC造マンションの「配管」の寿命にならったためです。当時のマンションは配管設備を躯体に埋め込んでおり、交換できない設計が主流でした。

現在は配管交換が容易な設計が普及しており、配管の寿命=マンションの寿命ではなくなっています。適切なメンテナンスがされていれば、築50年を超えても問題なく住めるのです。

築年数の経過したマンションの購入を検討している場合は、年数に左右されるのではなく、物件の管理状態をよく見ることが中古マンション購入では大切。

築30年程度で建て替えとなるマンションはとてもまれですが、管理状態が悪ければ、築30年未満であっても故障や不具合が出てくる可能性はあります。

修繕履歴と今後の修繕計画を確認しよう

マンションの管理状態を見極めるためのポイントの一つが、建物の修繕履歴や修繕計画。とくに「計画的に大規模修繕が行われているのか」よく確認しましょう。

中古マンションでは外壁塗装や防水処理などが主な大規模修繕にあたりますが、国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」によると、これらを12年に一度のペースで定期的におこなうよう推奨しています。しかしガイドラインには法的拘束力がないため、すべてのマンションが計画的にメンテナンスをしているわけではないのが現状です。

過去の修繕は「修繕履歴」で、また今後の予定は「修繕計画」で確認できます。

なかには履歴も計画もつくっていないマンションもあるので、まずは修繕履歴と長期修繕計画の有無を確認してみましょう。

修繕積立金の金額は適切か

中古マンションの修繕資金は、区分所有者が毎月納める修繕積立金によってまかなわれます。

大規模修繕は1回につき、一戸あたり100~120万円の費用がかかります。したがって、修繕積立金は、マンション全体で100~120万円×総戸数相当が必要です。

大規模修繕を終えたばかりの物件は貯蓄が目減りしているでしょうが、次回への繰り越し分がどのくらい残っているかという点はチェックしておくと良いでしょう。

1回目の大規模修繕は、外壁塗装や屋上防水が中心となりますが、2回目はさらに貯水槽や配管類の交換が検討されます。3回目は、各住戸の玄関ドアや、窓ガラス・サッシといった建具の交換も必要になるかもしれません。

築年数の経過とともに修繕箇所も多くなるため、余裕を持った積立ができているかがポイントです。

毎月納める修繕積立金の金額は、国土交通省「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」によると、10階建ての中規模マンションの場合、8,400~15,900円が目安となっています(※専有面積60㎡の場合)。

月々の負担は少ない方が嬉しいですが、設定金額が安すぎると大規模修繕の直前に一時金が徴収されたり、予定していた工事ができないといったリスクが生じます。

修繕積立金の金額は、物件情報に掲載されています。高すぎないかと気にされる方は多いですが、安すぎないかという観点でご覧になる方は少ないようです。ガイドラインを参考に、「安すぎないか」も注意してチェックしてみてください。

共有部分の管理状態も要チェック

マンションの管理状態は書面だけでなく、実際に現地を見てみることも大切です。とくに共用部の美観が保たれているかどうかは、管理の実態を見極める良い指標となります。

駐輪場やゴミ捨て場などの共用部はキレイに使用されているか、エントランス前に自転車や雨傘が放置されていないかなど、共用部の状態把握しておくことをおすすめします。

共用部が雑然としている、清掃が行き届いていない、といった問題があるマンションは、管理組合が正常に機能していない可能性が高くなります。

管理組合が機能していない物件は、居住空間が快適に保たれないだけでなく、管理費・修繕積立金の管理にも不安が生じます。

管理費や修繕積立金の支払いは区分所有者の義務ですが、なかには滞納してしまう人もいるようです。一時的な延滞が数件出るのはある程度やむを得ない部分もありますが、滞納が重なって修繕資金が不足すると、毎月の積立金額の増額や一時金の徴収が必要になる場合も。

そのような事態に陥らないよう、長期間にわたって滞納している所有者がいないか物件を選ぶ際に確認しておきましょう。

築30年マンションのメリット

ここからは、築30年の中古マンションのメリットについてみていきましょう。

新しい物件やさらに古いマンションと比較して、「築30年」前後の物件にはどんな特長があるのでしょうか。

価格が安く、資産価値も安定

築年数が経過したマンションの魅力は、なんといっても物件価格が安価であること。

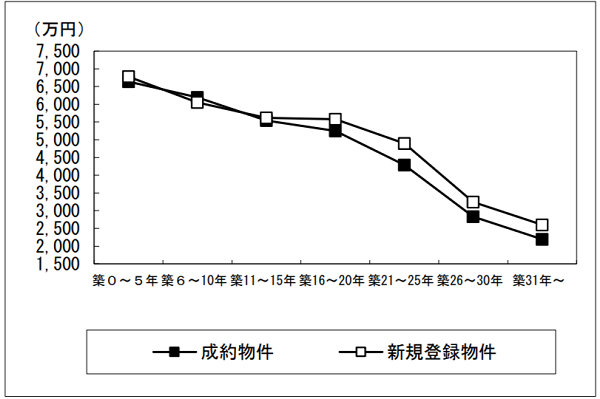

マンションの市場価格は新築時がもっとも高く、築20~25年頃で約半額まで下落します。そして築25年を過ぎると、価格の変化はゆるやかになります。

すなわち、築30年のマンションは購入時に手頃な価格であるだけでなく、将来もし売却することになった場合にも「損が出にくい」という特徴も。資産価値の安定は、新築や築浅にはないメリットと言えますね。

中古マンションの築年帯別平均価格(出典:東日本レインズ『築年数から見た首都圏の不動産流通市場(2022年)』)

立地の良い物件が豊富

立地の良い物件が多いことも、築古ならではの魅力でしょう。

立地条件を優先して物件を探すのであれば、築古物件ほど選択肢が多くなります。駅近や都心へのアクセスが良いといわれる場所はすでに開発されていて、新築マンションを建てる余地はまずありません。

また立地は、マンションの資産価値にも大きく影響し、建物の価格は築年数の経過とともに下落していきますが、土地の価格は経年によって変わりません。とくに都心エリアでは、建物価格の下落を補うほど地価が上昇している物件もあります。

管理状態が見えやすい

新築マンションはこれからどんな管理がされていくか未知数ですが、中古マンションはこれまでどんな管理がされてきたかの蓄積があり、管理状態が買い手からも見えやすくなっています。

マンションの管理は住民からなる「管理組合」の手によってなされ、実施された修繕の記録や今後の計画を書面に残しています。気に入った物件は、購入を決める前に、不動産仲介会社にこれらの管理書類を取り寄せてもらい、記録簿の内容に問題がないかチェックしてもらいましょう。

また内覧では、外壁などの傷みが放置されていないか、エントランスやゴミ置き場などの共用施設がきれいに使われているか見ておくと、管理状況を知る手掛かりになります。

新耐震基準である

マンションの寿命と同じく気になるのが、建物の耐震性ではないでしょうか。「昔の建物だと、大きな地震が来たら倒壊するのでは……」と心配される方も少なくありません。

しかし築30年前後のマンションは、すべて「新耐震基準」を満たしています。

1981年6月以降に建築確認を受けたすべての建物は、現行基準と同じ耐震基準(新耐震基準)が適用されています。したがって2024年現在、築43年以内のマンションは新耐震基準に基づいて建てられています。

新耐震基準では、「震度5の地震ではほとんど損傷しない」「震度6~7の地震が起きても倒壊しない」耐震性が求められます。

新耐震基準は、住宅ローン控除の利用要件にもなっています(※ほかにも一定の要件あり)

住宅ローン控除を利用したい方にとっても、築30年のマンションは選択肢の一つに入るのではないでしょうか。

築30年マンションのデメリット

ここからは、築30年のマンションを購入する際に知っておきたいデメリットについても見ていきましょう。

購入後まもなく大規模修繕が始まる可能性がある

外壁の塗り替えやバルコニーや屋上の防水処理といった、足場を組んでの大規模な修繕工事は、およそ12年に一度を目安に実施されます。したがって築30年前後の物件は、購入直後に二度目か三度目の大規模修繕がはじまる可能性があります。

大規模修繕がはじまると、足場やシートが設置され一時的に採光が遮られたり、作業の物音がしたり、ベランダに洗濯物を干せなくなったりします。長期間住んでいれば、いつかは大規模修繕を経験することになりますが、修繕作業中は少なからず生活に影響が出るということは理解しておきましょう。

一方で、大規模修繕が計画通り実施されているということは管理状態が良好であることの証とも言えます。また外観が一新することで、資産価値が維持されるというメリットも。そう考えると、必ずしもデメリットと受け取る必要はないのかもしれません。

修繕積立金が値上がりする可能性がある

修繕積立金はマンションに住まう限り納めなければいけないものですが、物価高騰の影響もあり、当初の金額では足りなくなる可能性があります。足りない場合は値上げが検討されるか、修繕工事の前に一時金が徴収される可能性も。

修繕費がたりずに必要な修繕ができなくなると、建物の寿命にかかわるため、金額を見直していくのは管理上必要なこととして仕方がない部分ではあります。30年前と現在では物価も異なりますので、修繕積立金の金額も変わる可能性があると理解しておきましょう。

ただし、これは築30年のマンションに限らず、新築や築浅物件であっても将来的には同じことが言えます。

リノベーション前提の物件選びのポイント

前の居住者の生活感、古くなった内装や設備、現代の暮らしにそぐわない間取り――こうした課題は、リノベーションでまとめて解決することができます。

築年数の古い中古マンションに関する具体的なお悩みとして、次のような声がよく挙がります。

- 新築マンションは間取りや設備が画一的で、収納が足りない

- 部屋数が多いのは良いけれど一室が狭い

- なかなか自分好みの部屋が見つからない

中古マンションを買ってリノベーションすれば、間取りやデザイン、機能などすべてを思い通りに決めることができます。

とくに築30年前後のマンションは、物件価格が手頃な分リフォームやリノベーションに予算を回しやすいため、リノベーション向きの物件だといえます。

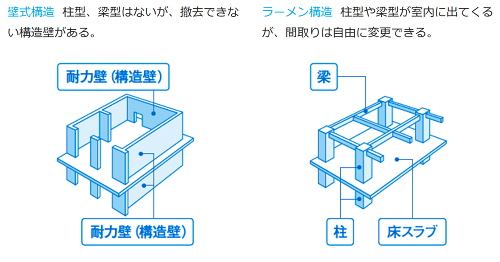

壊せない壁

近年はラーメン構造という柱で支えるタイプの建築が主流ですが、昭和50年代頃までは壁式構造という壁で支えるタイプの建築が多数派でした。

壁式構造のマンションは、住戸内の間仕切り壁の中に建物の構造上壊せない壁(構造壁)があり、思うような間取りに出来ないケースがあります。自分がしたい間取り変更の障壁となる場所に構造壁がないか、チェックする必要があるのです。

出典:(一社)マンションリフォーム推進協議会「中古購入+リフォーム チェックリスト」 (http://repco.gr.jp/knowhow/checklist/check4)

配管経路

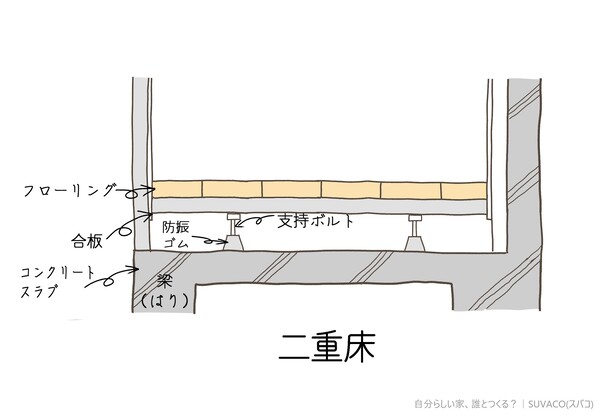

水回りの間取り変更では、給排水配管の経路がネックになることもあります。

床が二重構造になっていて床下で配管を切り回せることができれば問題ないのですが(二重床)、物件によっては「直床」といって床下の空間がない場合も。

こうした物件は、キッチンや浴室など水回り部分の床だけ躯体に凹みがあり、その中に配管を通しているため、水廻りの移動が制限されます。リノベーションを計画する際は気を付けましょう。

二重床(出典:SUVACO)

天井高

天井の低さも、築古物件によく見られる課題です。

「現し天井」(通常は天井裏に隠しておく配線や配管をむき出しにして、最大限の天井高を確保する)という手法もありますが、躯体の天井高それ自体は変えられません。とくに背の高い方は、圧迫感を感じないか内覧で必ず確認しましょう。

おわりに

築30年のマンションは、適切な管理が行き届いていれば、建物自体の寿命に関しては充分住み続けられるため、心配はないでしょう。

築30年ほどの物件は、資産価値が安定しており、立地の良い物件も多く、管理状況も見えやすいメリットがあります。修繕積立金の値上がりや、住みはじめてすぐ大規模修繕工事が行われるかもしれないデメリットもありますが、その点を理解して、リノベーションを前提に物件探しをすれば、築30年のマンションでも自分らしく快適な住まいを実現することが可能です。

当社ひかリノベのリフォームやリノベーションでは、お客様ひとりひとりのご予算や間取りの条件にあわせたら家づくりのご提案と選択のお手伝いをいたします。家探しからのリノベーションをご希望の方は、物件探しから設計・施工までご相談ください。居住中のご自宅のリノベーションは、工事中の仮住まい探しから設計・施工まで、ワンストップでおまかせいただけます。

現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。