住宅のリフォーム・リノベーションをする際、補助金や減税などのさまざまな優遇制度があることはご存知ですか。

2025年度は昨年度に引き続き、省エネや住宅性能を向上するリフォームを対象とした補助金が充実。中古マンションを購入してリフォームしようとお考えの方、現在お住まいの住宅のリノベーションを検討している方にとって、今年はお得なチャンスの年です。

この記事では「住宅省エネ2025キャンペーン」をはじめとするリフォーム・リノベーションで使える補助金や、税金が控除・減免される制度を紹介します。

※実際に補助金を利用する際は、かならず管轄省庁HPや施工事業者に内容をご確認ください。執筆時点とは制度内容が変更されている可能性があります。

目次

住宅省エネ2025キャンペーン

2025年も引き続き、断熱リフォームや高効率給湯器の導入など、住宅の省エネリフォームに対する「住宅省エネ2025キャンペーン」があります。

2024年のキャンペーンと同様、すべての手続きは登録事業者(リフォーム会社)が行うため、消費者側の手続きは不要です。

住宅省エネ2025キャンペーンは、子育てグリーン住宅支援事業・先進的窓リノベ2025事業・給湯省エネ2025事業の3つの補助事業からなります。

それぞれの事業の詳細や、補助金額は次の通りです。

|

事業名 |

内容 |

補助金額 |

|

子育てグリーン住宅支援事業 |

子育て世帯の省エネ住宅の新築、全ての世帯の省エネリフォームへの支援事業 |

工事内容に応じて |

|

先進的窓リノベ2025事業 |

先進的な断熱性能を持つ窓への交換リフォームに対する補助金事業 |

工事内容に応じて |

|

給湯省エネ2025事業 |

省エネ性能の高い高効率給湯器の設置工事に対する補助金事業 |

設置する給湯器に応じて |

ではそれぞれの支援事業について、さらに詳しく見ていきましょう。

子育てグリーン住宅支援事業

「子育てグリーン住宅支援事業」は、省エネ住宅の新築や、既存住宅の省エネリフォームに対する補助金制度です。

「子育て」と事業名にあるものの、リフォームに関しては子育て世帯以外のすべての世帯が対象となります。対象となるリフォーム工事は、以下の通りです。

|

必須工事 |

① 開口部の断熱改修 ② 躯体の断熱改修 ③ エコ住宅設備の設置 |

|

任意工事 |

(1)子育て対応改修 (2)防災性向上改修 (3)バリアフリー改修 (4)空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 (5)リフォーム瑕疵保険等への加入 |

補助を受けるには、必須工事①②③のうち2つ以上を行う必要があります。1つだけ行っても、補助対象となりません。

また、任意工事だけを行っても補助対象とはなりません。

補助額が5万円に満たない場合も、補助対象から外れます。

補助額は、工事内容や使用部材の性能に応じて細かく決められています。

一戸あたりの補助上限も決められており、必須工事①②③のうち2つを実施した場合、補助額の上限は40万円です。3つの必須工事をすべて実施した場合、補助額の上限は60万円となります。

さらに、施工業者が登録事業者であることも要件の一つです。あらかじめ本事業に登録されていない業者が行ったリフォームは、補助対象とならないので注意しましょう。

補助対象となる期間は、着工が2024年11月22日以降。契約時期は問いません。

申請開始は2025年4月28日(戸別リフォームの場合)。受付終了は2025年12月31日を予定しています。ただし、その前に予算上限に達した場合には、その時点で打ち切りとなります。

なお子育てグリーン住宅支援事業は、先進的窓リノベ2025事業や給湯省エネ2025事業との併用も可能です。

ただし、重複した部分について、両方の補助を受けることはできません。そのため両方の対象となっている工事では、どちらを利用するか選ぶ必要があります。

先進的窓リノベ2025事業

先進的窓リノベ事業は、事務局が指定する対象商品を用いた既存住宅の窓リフォーム工事が対象です。具体的には、複層ガラスへの交換や内窓設置、外窓交換など。

工事内容や工法に応じた補助金額が決められていて、一戸当たりの上限は200万円です。

該当する主な工事とそれぞれの補助金額はこちら。

|

工種 |

戸建て住宅・低層集合住宅 |

中高層集合住宅 |

|

ガラス交換 |

5,000~55,000円 |

5,000~55,000円 |

|

内窓設置 |

12,000~106,000円 |

12,000~106,000円 |

|

外窓交換(カバー工法) |

58,000~220,000円 |

62,000~266,000円 |

|

外窓交換(はつり工法) |

46,000~183,000円 |

62,000~266,000円 |

本事業の申請開始は2025年4月28日(戸別リフォームの場合)です。受付終了は2025年12月31日を予定していますが、その前に予算上限に達した時点で受け付けは打ち切りとなります。

給湯省エネ2025事業

給湯省エネ事業は、高効率給湯器の導入工事が対象です。新品を購入して設置する場合はもちろん、中古品をリースで設置する場合でも補助の対象となりますが、元の機器よりも省エネ性能が落ちる機種や施主支給品は補助の対象にはなりません。

対象となる給湯器とその補助額、住戸あたりの上限金額はこちら。

|

設置する給湯器 |

補助額 |

補助上限 |

|

ヒートポンプ給湯機(エコキュート) |

6万円/台 |

戸建住宅:いずれか2台まで |

|

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 |

8万円/台 |

|

|

家庭用燃料電池(エネファーム) |

16万円/台 |

一定の性能を満たす場合は、さらに最大7万円が加算されます。

また、これらの給湯器設置にプラスして、設置に伴う既存機器の撤去についても補助の対象となります。

|

撤去する機器 |

補助額 |

|

電気蓄熱暖房機の撤去 |

8万円/台(2台まで) |

|

電気温水器の撤去 |

4万円/台(新設する給湯器と同じ台数まで) |

申請開始は2025年4月28日(戸別リフォームの場合)から。受付終了は2025年12月31日を予定していますが、こちらも予算上限に達した段階で受け付けは終了となります。

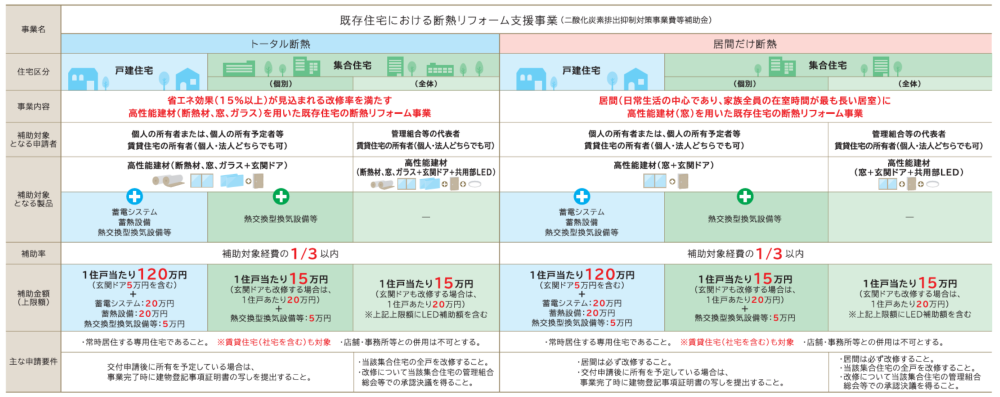

既存住宅における断熱リフォーム支援事業

「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、15%以上の省エネ効果が見込まれる高性能建材(断熱材やペアガラス・高断熱サッシなど)を用いた断熱リフォームを支援する事業です。

断熱リフォームと同時に設置する熱交換型換気システム、戸建住宅では蓄電システムや蓄熱設備(エコキュート)も補助対象になります。断熱材・窓・ガラスを用いて住まい全体の断熱改修を行う場合だけでなく、「居間だけ断熱」も補助対象となります。適用範囲が広い事業です。

補助額は、リフォーム費用の1/3以内。ただし上限額が決まっており、戸建は最大120万円、マンションは一戸当たり最大15万円(玄関ドアも回収する場合は最大20万円)

トータル断熱の場合も、居間だけ断熱の場合も、補助率・上限金額は共通です。

既存住宅における断熱リフォーム支援事業(出典:公益財団法人 北海道環境財団「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」)

申請期間は2025年3月24日(月)~6月13日(金)。ただし予算上限に達し次第、受付は終了します。

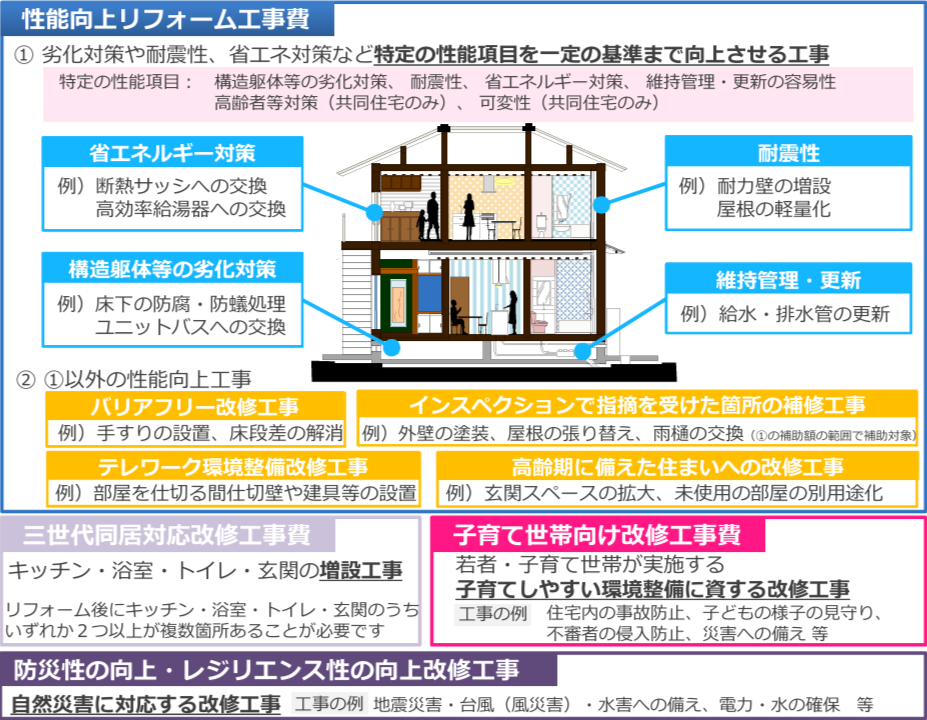

長期優良住宅化リフォーム推進事業

長期優良住宅リフォーム推進事業は、既存住宅の長寿命化・性能向上リフォームを支援する補助金制度です。

利用要件は、インスペクション(建物状況調査)を行い、耐震性・劣化対策・省エネルギー性を一定の基準まで向上させるリフォーム工事をおこなうこと。また、これらの性能向上リフォームと同時に行う「三世代同居対応(台所やトイレ・浴室、玄関の増設)」や「若者・子育て世帯向け改修(キッズスペースの設置、フェンスの設置、見守りのため対面型へのキッチンリフォーム)」、「防災・レジリエンス性の向上改修(瓦の交換や止水板の設置など)」も補助対象となります。

長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助対象(出典:国土交通省「長期優良住宅化リフォーム推進事業」)

リフォーム後の性能が高くなるほど、交付金額も多くなります。

長期優良住宅に認定されると最大160万円、そこまでは至らずとも一定の性能向上が認められる場合には最大80万円が補助されます。

さらに三世代同居工事を行う場合、ZEH基準相当の省エネを実現する場合、若者や子育て世帯、「中古を買ってリノベーション」をおこなう場合は、補助額が50万円上乗せされます。

| リフォーム後の住宅性能 | 補助限度額 | |

|

長期優良住宅認定を取得 | 210万円/戸 |

| 認定は取得しないものの一定の性能向上 | 130万円/戸 | |

| その他の場合 | 長期優良住宅認定を取得 | 160万円/戸 |

| 認定は取得しないものの一定の性能向上 | 80万円/戸 | |

なおこちらの事業の申請期間に関する情報は、現時点(2025年5月1日現在)では未定です。国土交通省のホームページにて詳細発表をお待ちください。

介護保険法にもとづく住宅改修費の支給

こちらは補助金事業ではなく、介護保険による助成制度です。「要支援」または「要介護1~5」の認定を受けた人が住む住宅の改修では、リフォーム費用の9割相当額が償還されます。

対象となる工事は下記のとおり。居室や廊下、玄関などはもちろんのこと、トイレや浴室の介護リフォームも対象となります。

- 手すりの取り付け

- 段差の解消

- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

- 引き戸等への扉の取り替え

- 洋式便器等への便器の取り替え

- その他上記の改修に付帯して必要となる工事

ただし、支給対象となる工事は20万円分まで。これは工事費の基準額です。したがって、受け取れる金額の上限は最大18万円ということになりますね。

補助申請は随時可能ですが、あらかじめ担当のケアマネジャー等に相談後、所定の申請手続きをとる必要があります。

支給の流れは省エネ住宅キャンペーンの三事業と似ており、まずいったん施工業者に補助金が支払われ、施工業者がお施主様に還元する方法です。

申請や償還の流れについて、詳細はお住まいの市区町村役場に窓口があります。実際に利用を検討される際は、まずは市区町村役場窓口へ問い合わせしましょう。

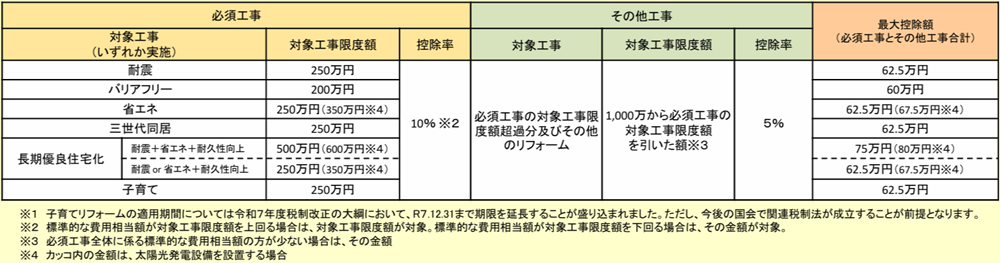

リフォーム促進税制

補助金だけでなく、リフォームを行った人に対する税制優遇の制度も用意されています。

耐震、バリアフリー、省エネなどのリフォーム工事をおこなうと、所得税の控除、および固定資産税の減額措置を受けることができます。

所得税からの控除

まずは所得税のほうから見ていきましょう。

対象となる工事は、耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・子育てに対応するリフォームです。

控除の上限額は工事の種類によって異なりますが、控除率はいずれも「標準工事費用の10%」です。

標準工事費用とは、国土交通省が定めた「この工事にかかる標準的な金額」。実際にかかったリフォーム費用ではありませんのでご注意ください。

限度額を超過した分についても、標準工事費用の5%が控除されます。

さらに対象工事と同時におこなったその他のリフォーム工事についても、同じく5%が控除されます。

具体的な補助対象例として、次のような工事があります。

- 窓の断熱改修工事(省エネ)

- 床・壁・天井の断熱改修工事(省エネ)

- 木造住宅の耐震改修工事(耐震)

- 通路や出入口の幅を拡張する工事(バリアフリー)

- キッチンの増設工事(同居対応)

- 対面式キッチンへの交換工事(子育て対応)

- 収納設備の増設工事(子育て対応)

リフォーム内容ごとの工事限度額や最大控除額は下表の通りです。

出典:住宅のリフォームに係る税の特例措置(出典:国土交通省『住宅をリフォームした場合に使える減税制度について』)

なお、控除を利用するには、工事後の性能で一定の基準を満たすことや、床面積などの要件を満たす必要があります。各工事でこまかく規定が決まっているので、控除を利用したい方は、施工業者と工事内容をよくご相談ください。

控除の申請は、確定申告でおこないます。所定の工事証明書が必要になりますので、申告前に施工業者を通じて入手しましょう。

固定資産税の減額

所得税のほか、固定資産税の減額制度も用意されています。

所得税控除との併用が可能ですので、所得税控除を利用する際はこちらも併せて申請したいところです。

対象となる工事は、耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化。所得税控除の必須工事から三世代同居を抜いた形です。

各々の工事の減税額は下表のとおり。

| 対象となる工事(必須工事) | 軽減率 |

| 耐震 | 2分の1 |

| バリアフリー | 3分の1 |

| 省エネ | 3分の1 |

| 長期優良住宅 | 3分の2 |

申請は、工事終了後3ヶ月以内に、市区町村に所定の書類を提出して申告します。必要書類は自治体によって異なる場合があるため、ご利用の際は自治体にご確認ください。

住宅ローン減税

住宅ローン減税制度は、その名の通り住宅ローン利用者を対象とする減税制度。したがって、住宅ローンを利用して「中古を買ってリノベーション」を行う方に限り選択肢に入ってくる制度です。

毎年の住宅ローンの残額の一部相当額を、所得税から(額によっては住民税からも)控除します。

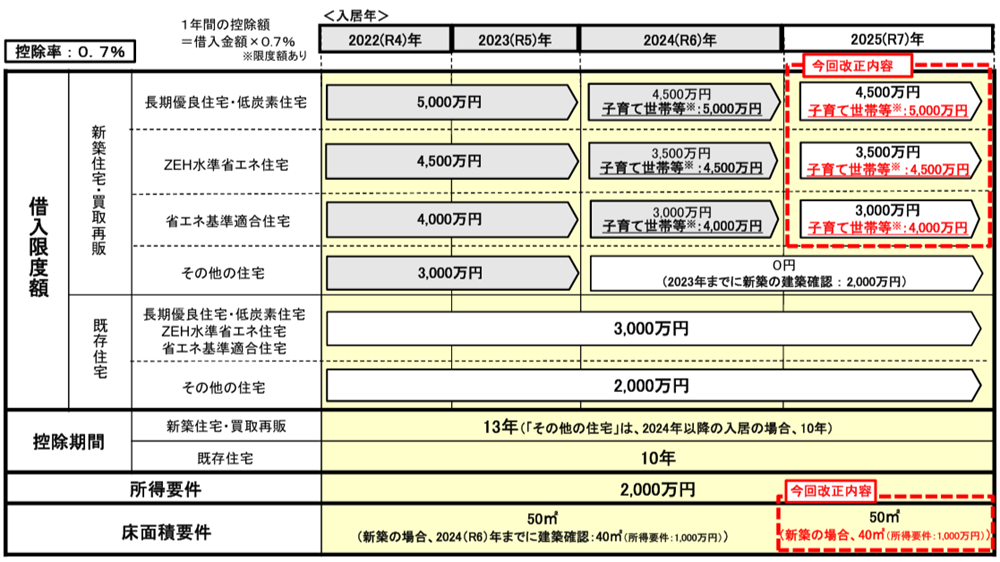

2022年度から制度の内容が変わり、控除率0.7%、控除期間は新築13年間・中古10年間となりました。

ただし、2024年から新築住宅は控除対象が狭められ、「一定の省エネ基準を満たす住宅」であることが必須条件に。

中古住宅は引き続き、一般住宅も控除対象です。

中古住宅の主な要件は、「新耐震基準に適合していること」。新耐震基準に適合する住宅とは、1982年1月1日以降に建築された建物(登記簿上の建築日付)。81年以前の旧耐震物件は、控除対象となりません。

住宅ローン減税の概要(出典:国土交通省『令和7年度住宅税制改正概要』)

なおこの住宅ローン減税制度は、本年2025年まで延長が決定し、2025年12月31日入居分までは控除が適用されるものの、来年2026年以降は制度の廃止もしくは縮小となる可能性があります。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

両親・祖父母など直系の尊属から購入資金を贈与してもらう場合、一定の額までは贈与税を免除する特例措置があります。

非課税限度額は「良質な住宅」(省エネや耐震性、高齢者対策がなされている住宅)は1000万円、通常の住宅は500万円までが非課税になります。

| 質の高い住宅(ZEH) | 一般住宅 |

| 1,000万円 | 500万円 |

この特例措置は、2023年12月31日で廃止となる予定でしたが、2026年12月31日までの延長が決定されました。

昨年度との違いは、「質の高い住宅」の定義です。昨年までは省エネ住宅の認定で足りましたが、本年はZEHと認定されなければ、非課税枠1,000万円は適用されません。

その他自治体の補助・助成制度

その他、自治体によって独自のとりくみが用意されています。多くの自治体で行っているのが耐震診断や耐震改修への補助です。

たとえば東京都では国と共同で、多くの市区でマンションや戸建て住宅の耐震改修工事等に対し補助金を交付しています。

また、同じく国との共同事業として、窓・壁等の断熱化工事や、省エネ効率の良い給湯器への交換などの省エネ設備の設置工事についても、多くの市区が補助金を交付しています。

補助の名前やくわしい要件、補助金額などは、自治体によって異なります。まずはお住いの自治体がどんな補助金事業を活用しているか調べてみましょう。

下記は一般社団法人リフォーム推進協議会が運営する、全国の住宅関連支援制度検索サイトです。

補助金申請の注意点

ここまで、本年度の補助金・減税制度についてまとめてきました。

ご紹介した補助金制度や減税については、税金で賄われていることもあり、予算や申請の期間が設けられています。利用する際は、以下の3点にお気をつけ下さい。

併用できる制度・できない制度

今回ご紹介した制度の中には、併用できるもの・できないものがあります。

原則として、国からの補助金同士は(管轄する省庁が違っても)併用不可。

二つの減税(リフォーム減税と住宅ローン減税)も併用不可です。

一方で、補助金と減税は併用可能。たとえば住宅省エネ2025キャンペーン内の子育てグリーン住宅支援事業と、住宅ローン控除は同時に利用が可能です。

住宅省エネ2025キャンペーンの3事業(子育てグリーン住宅支援事業・先進的窓リノベ事業・給湯省エネ事業)は、それぞれ併用可能ですが、重複した部分については両方の補助金を受け取ることはできません。両方の対象となっている工事は、どちらを利用するか選ぶ必要があります。

自治体独自の補助制度についても、併用が可能なもの・不可のものがあります。こちらはお住まいの自治体にご確認ください。

着工前に申請が必要

リフォームに関する制度(補助金、助成金)の利用を希望する場合、申請のタイミングが重要になります。リフォームの着工前には申請を完了していなくてはいけません。

工事が始まってしまってから、または工事が終わった後に申請をしても受け付けてもらえないため、注意しましょう。

また、工事の日程にも注意が必要です。制度の利用に際し「◯月◯日までに対象工事を完了させてください」といった条件がついているケースも多くあります。主要な条件は前述したとおりですので、利用をお考えの制度の章をご確認ください。

予算の上限がある

補助金や減税の制度は税金で賄われていることから、予算の上限が設けられています。

大抵は予算の上限に達した時点で、申し込みが締め切られてしまうのが通常。まだ受付期間中だからと安心せず、すみやかに交付申請手続きを行いましょう。

このように、申請の際に注意しなければならない点や制度併用の可否、そして利用のための細かな要件のチェック、さらに「どの制度が使えるのか?」「最大でどれくらいの補助が受けられるのか?」といった判断は、専門知識がないと難しいことも多くあります。

住宅リノベーションのひかリノベでは、みなさまの要望や資金計画に合わせて最適な制度をご案内可能です。リフォーム・リノベーションに関するお金のご相談も、ぜひひかリノベにおまかせください。