ハウスメーカーの広告で見かけることが多くなった「スマートハウス」の文字。

スマートハウスは最新のIT技術を導入し、エネルギーを最適なかたちで使えるよう、設備や家電をコントロールできるしくみを持った住宅をいいます。

とはいえ、こう書いただけではわかりにくいのも事実。

「コントロールと言っても何をどうするんだろう?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

次世代型のエコ住宅ともいえるスマートハウスが、いったいどんな家なのか。

メリット・デメリットをふまえ、その魅力をご紹介します!

2016年6月28日初出→2021年11月11日更新

目次

スマートハウスとはどんな家?

スマート(Smart)という単語には、「賢い」という意味があります。スマートハウスを直訳すると、「賢い住まい」となるでしょうか。

冷暖房、家電、照明、給湯、調理器具など、家の中でエネルギーを使うさまざまな機器や設備、そして太陽光発電と蓄電池のように、エネルギーを作ったり(創エネ)、貯めたり(畜エネ)する機器をネットワークでつないでコントロールし、家庭内で最適なエネルギー使用を実現するのが、スマートハウスの基本的なしくみです。

簡単に言えば、IoT技術でエネルギーを「賢く」使う住宅ということ。

※機器同士をインターネットで接続し、情報を連携させて制御することを「IoT(Internet of Things、“モノのインターネット”)」といいます。

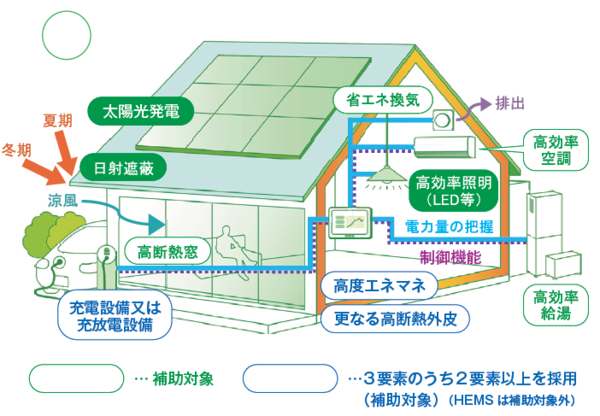

もとのエネルギー消費量が多いと、いくら制御してもエネルギー消費量を抑えるには限度があります。そのため、断熱性を高め、設備も高効率型のものにするのが基本です。

最近では、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)のバリエーションとして「ZEH+(ゼッチプラス)」ができましたが、これがスマートハウスとほぼ同じものだと考えて良いでしょう。

出典:環境共創イニシアチブ「平成31年度の経済産業省と環境省のZEH補助金について」 (https://sii.or.jp/moe_zeh31/uploads/zeh31_pamphlet1.pdf)

スマートホームとは違う?

スマートハウスとよく似た言葉で、「スマートホーム」と呼ばれる住宅があります。

IoT技術を利用する点では同じなのですが、スマートホームは次のような、暮らしの利便性や安全性、快適さを高めることに主眼を置いています。

- 家の外から、スマートフォンでエアコンや照明をつけたり消したりできる

- カメラやセンサーで、外出先から子ども・ペットの様子を確認したり、遠方の親の見守りができるサービスを受けられる

- 鍵を使わずに玄関、窓を施錠できる

- 不在時の来客、侵入者を監視して通知する

最近ではスマートフォンで操作できる機器も増え、より身近な存在となりました。

スマートスピーカーを用いて、「OK,Google!」「アレクサ!」と声で機器を制御できる仕組みも、近年急速に普及が進んでいます。

スマートハウスは「エネルギー」が中心の概念であるのに対し、スマートホームは「暮らしのIoT化」が中心の概念と考えてください。

スマートハウスのカギはHEMS

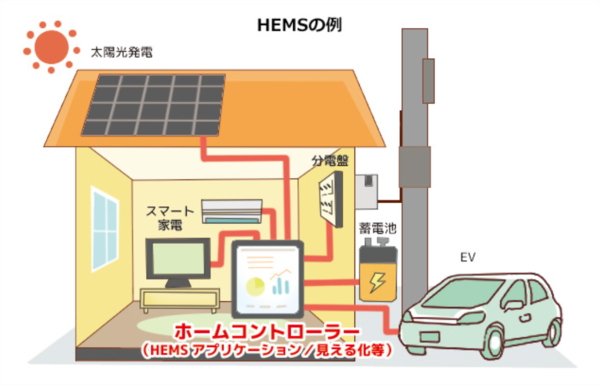

スマートハウスで、設備や家電を連携させるための装置がHEMS(ヘムス)です。

HEMSは、Home Energy Management System(ホームエネルギーマネジメントシステム)の略。

HEMSに対応している設備機器や家電(スマート家電)を接続し、どの機器がどれだけ電気やガスを消費しているか見える化したり、エアコンを室温に合わせて運転するなど、自動で制御したりすることができるシステムです。

ものによっては、スマートフォンで確認や操作もできるので、スマートホーム的な側面もあると言えますね。

出典:資源エネルギー庁 家庭向け省エネ関連情報「省エネって何?」 (https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/what/)

太陽光発電やエネファーム(燃料電池)など、創エネ機器を設置していれば、発電量や売電収入の額もわかります。

家庭用の定置型蓄電池を連携させれば、電気料金のプランに応じて電気代の安い時間帯に電気を貯め、高い時間帯にその電気を使う…そんな使い方も可能にまります。

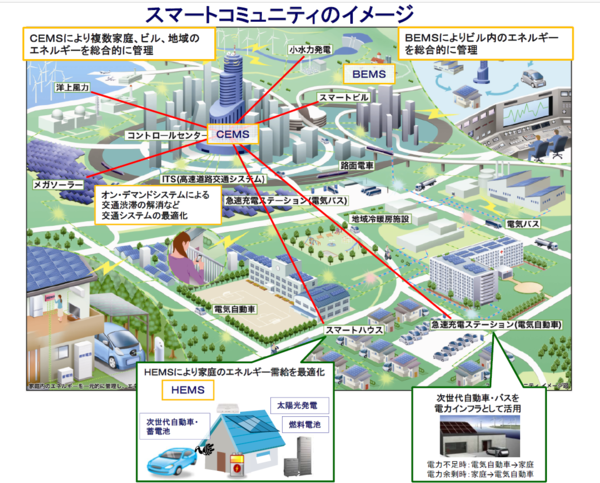

さらに各家庭のHEMS、あるいはオフィスビルや公共施設のBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を通じて、地域全体のエネルギー消費を最適化しようとする「スマートシティ(スマートコミュニティ)」という概念もあります。

出典:資源エネルギー庁「スマートコミュニティとは」 (https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/smart_community/)

スマートハウスのメリット・デメリット

ここでは、スマートハウスの魅力をご紹介しながら、実際にあなたの家にスマートハウスの機能を取り入れる際に注意するべき点を解説していきます。

スマートハウスのメリット

スマートハウスは、何と言っても光熱費、とくに電気代が抑えられることがメリットです。

省エネ住宅であることが前提なので、そもそも普通の住宅に比べエネルギー消費量が少ないことに加え、HEMSが自動で設備をコントロールしてくれます。

あなたが何もしなくてもエネルギーを浪費することがありません。

節約のために自分ですべての設備や家電をコントロールするのは面倒ですし、忘れてしまうこともあり得ますが、スマートハウスならそんな心配は無用です。創エネ設備を設置すれば電力会社から買う電気の量を最小限に抑えられ、固定価格買取制度(FIT)による売電収入も得られます。

普及が進む蓄電池を利用して、自家発電した電気をフルに使えば、自宅の電気代をゼロ円に近くすることも夢ではなくなります。

電気自動車や充電できるプラグインハイブリッド車(PHV)も、V2H(Vehicle to Home、ビークル・トゥ・ホーム)といって、住宅(スマートハウス)との連携が注目されています。

停電時には、蓄電池や電気自動車の電気を住宅で使えるので、災害時のリスク対策としても有効です。

スマートハウスのデメリット

デメリットは、一般的な住宅よりも初期費用がかかってしまうことです。

スマートハウスをつくるには、断熱材、高性能窓、高効率設備に加え、太陽光発電や蓄電池、HEMSの費用が必要になります。

そのうえ、いずれはメンテナンスや交換が必要になる機器が多くなるため、将来の支出が増えることも見込まなければならないでしょう。

このところ、住宅用太陽光発電の売電価格は年々下がっているため、売電収入も低下しつつあります。

FITの買取期間は10年間。2009年の制度開始から10年が経ち、期間満了となった人たちが出始めています。

「脱FIT」として、売電から蓄電池などを利用した自家消費の動きが拡大していますが、蓄電池を設置するにもお金がかかりますよね。

またマンションや、戸建て住宅でも狭小地、積雪地帯で太陽光発電を設置できない、もしくは設置しても発電量が期待できない立地だったりすると、創エネによるメリットが受けられない、あるいはとても小さくなってしまいがちです。

工事費用はいくらかかる?

実際のところ、マイホームをスマートハウスにするには、何にどれぐらいのお金がかかるのでしょうか?

具体的には、「躯体の高断熱化(断熱材やサッシなど)」「創エネ・畜エネ設備(太陽光発電や蓄電池)」などの費用が、追加でかかることになります。

まず、「躯体の高断熱化」の費用から見てみましょう。

ひかリノベでは、床、壁・天井、窓の部位ごとに、最適な断熱材を利用した戸建て断熱工事のメニューをご用意しています。

※全て税抜価格

| 床 | 吹き付け断熱 | 340,000円 (※施工面積150㎡以下の場合) |

| 断熱材施工 | 8,400円/㎡ | |

| 壁・天井 | 断熱材施工 | 10,000円/㎡ |

| 窓 | 二重窓(二重サッシ) | 単板ガラス約7万円~/1ヶ所 複層ガラス約8万円~/1ヶ所 ※サイズにより価格に幅があります) |

創エネ機器の代表格・太陽光発電システムは年々普及が進み、価格も低下しています。

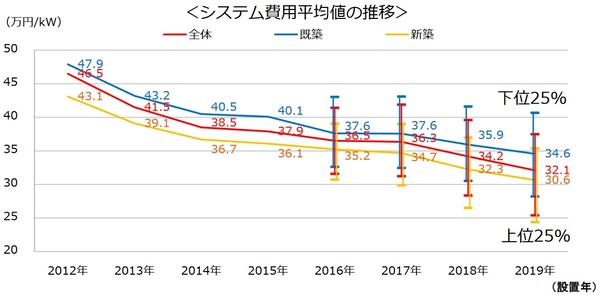

経済産業省の資源・エネルギー庁によると、2019年に新築住宅へ設置された太陽光発電の平均価格は30.6万円/kW(中央値は29.8万円/kW)でした。

一般的な戸建て住宅の場合、4kWから5kWぐらいを搭載することが多いので、120万円から150万円はかかると考えて良いでしょう。

出典:経済産業省 第41回調達価格等算定委員会「太陽光発電・風力発電について」 (https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/049_01_00.pdf)

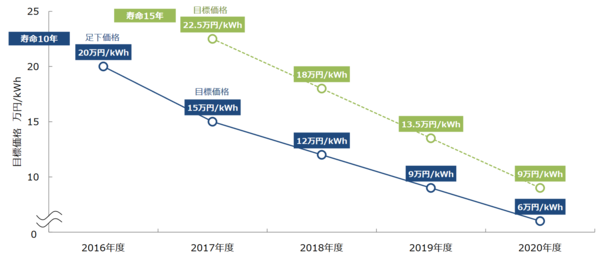

家庭用蓄電池は、やや古いデータですが、2015年度で1kW当たり約22万円。

最近でも15万から20万円/kWぐらいが相場のようです。

一般的な家庭なら4~8kWの容量は欲しいところなので、費用は80万円から160万円といったところでしょうか。

まだまだ高価な蓄電池ではありますが、経済産業省が目標価格を設定して普及拡大に取り組んでおり、今後はよりお手頃な価格になっていくことが期待できそうです。

海外メーカーの日本進出により安価な製品も登場していますし、容量は大きくはないものの、家電量販店で買えるお手頃な製品もあります。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁「定置用蓄電池の価格低減スキーム」

補助金でお得に導入

ここまで、スマートハウスのメリット・デメリットについてご紹介してきました。

「便利なことは分かったけど、かかる費用も高くつきそうだ…」そんな不安の声も聞こえてきそうですね。

そんな時は、各自治体の補助金制度を利用するという手もあります。

バリアフリーリフォーム、耐震改修などで利用できる補助金と同じく、太陽光発電と著電池における補助金制度も存在します。

詳しい内容は各自治体によって異なるため、ご自身の自治体ホームページなどを参考にしてみてください。

各種補助金や減税制度についての詳しい内容は、下記の記事でもご紹介しています。こちらも合わせて、ご参考になさってください。

今後、エコ住宅のスタンダードとなる可能性もあるスマートハウス。テクノロジーの進化によって、これからどんどん身近なものになっていくでしょう。

これからマイホームを持ちたいとお考えの方は、スマートハウスを視野に入れてみるのもいいかもしれません。

当社ひかリノベは、IoTを取り入れたスマートハウスへのリノベーションも対応可能です。断熱等の省エネリフォームや、その後の補助金申請へのサポートも。

家探しからのリノベーションをご希望の方は、物件探しから設計・施工まで。居住中のご自宅のリノベーションは、工事中の仮住まい探しから設計・施工まで、ワンストップでおまかせいただけます。

現在、ひかリノベのサービス概要をまとめたパンフレットと施工事例集のPDFデータを無料で配布中です。下記ダウンロードボタンより、どうぞお気軽にご覧ください。